香港中文大学俞江帆团队在Nature Machine Intelligence发表血管网络研究文章

香港中文大学俞江帆团队在Nature Machine Intelligence发表血管网络研究文章

近日

期刊价值凸显

该文发表在了一系列旗舰级的大子刊上,这些子刊专注于机器学习、机器人以及人工智能等领域。这个刊物不仅会展示出高水平的科研成果,还会阐述这些成果对于科学、社会以及产业所产生的深远影响,它为科研成果的交流分享提供了一个优质的平台,在科研界有着不小的影响力。

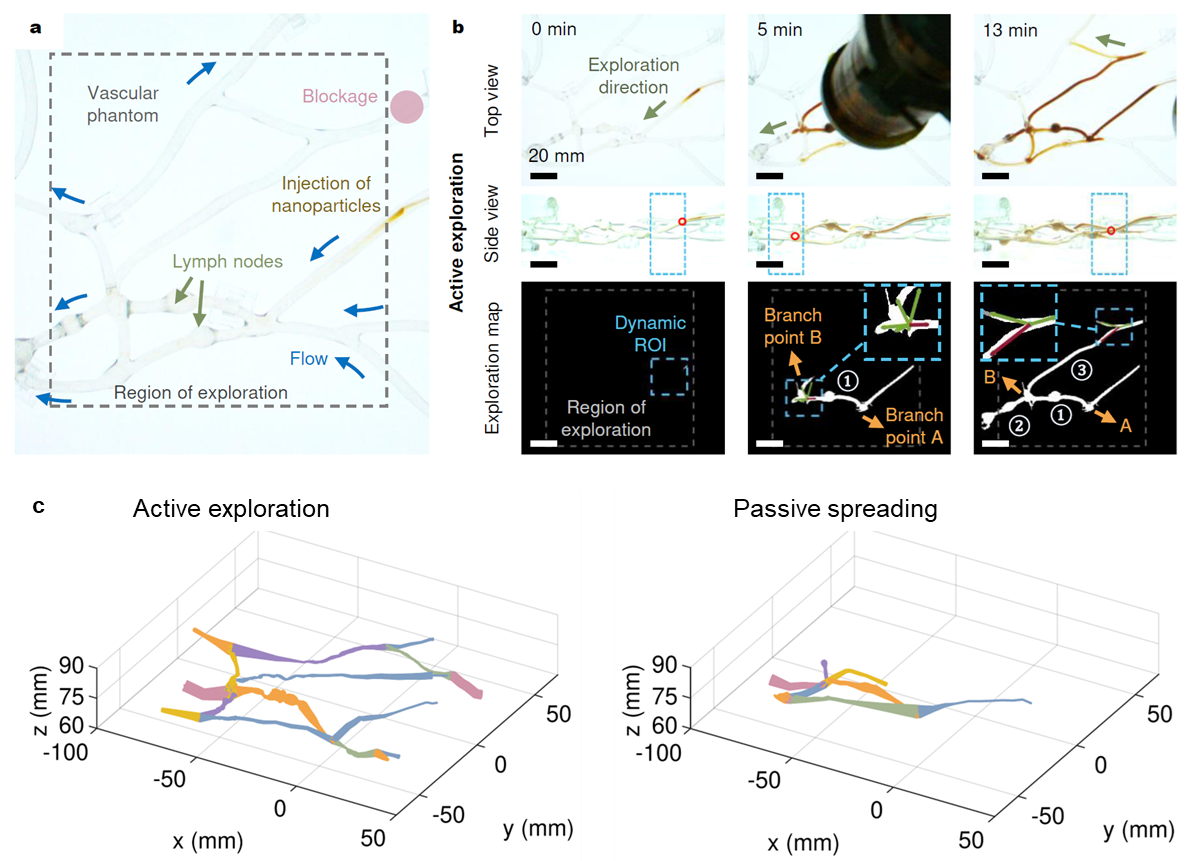

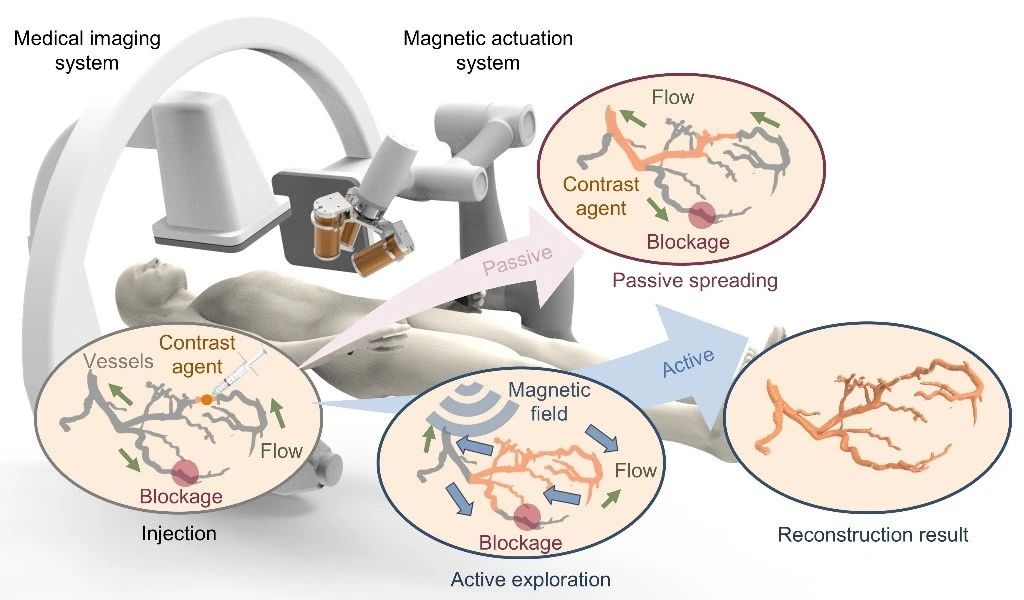

策略创新亮点

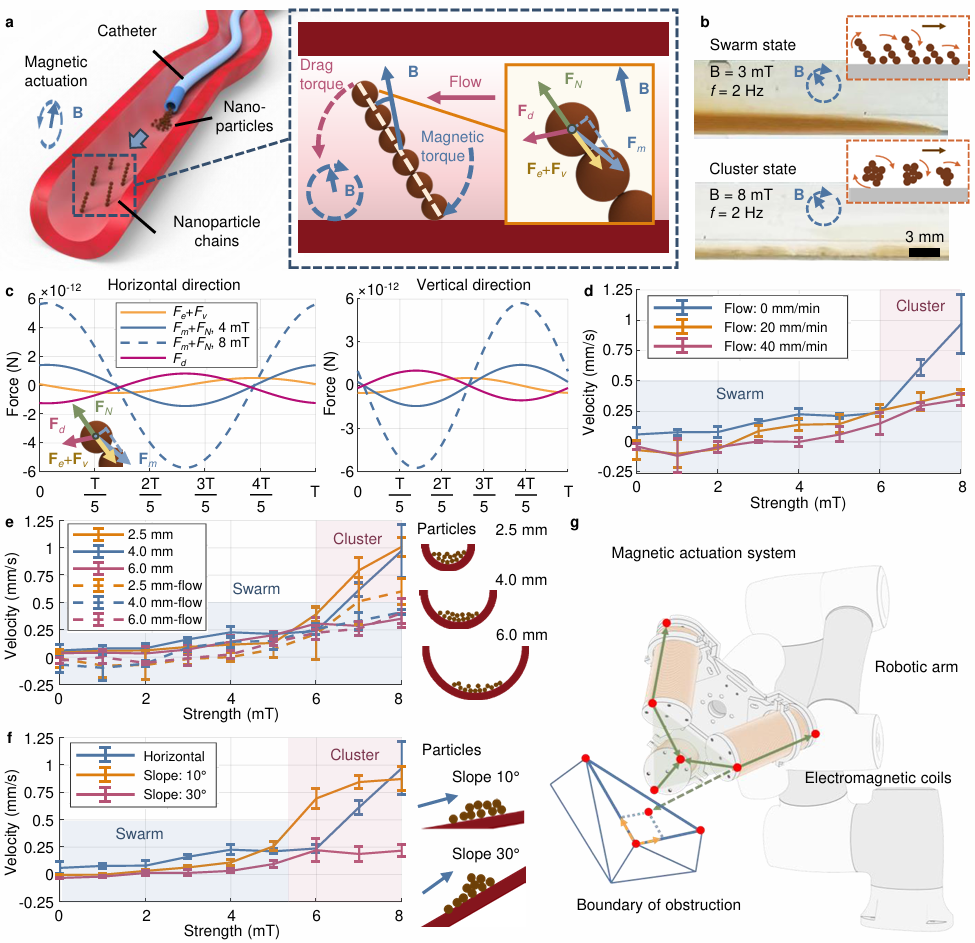

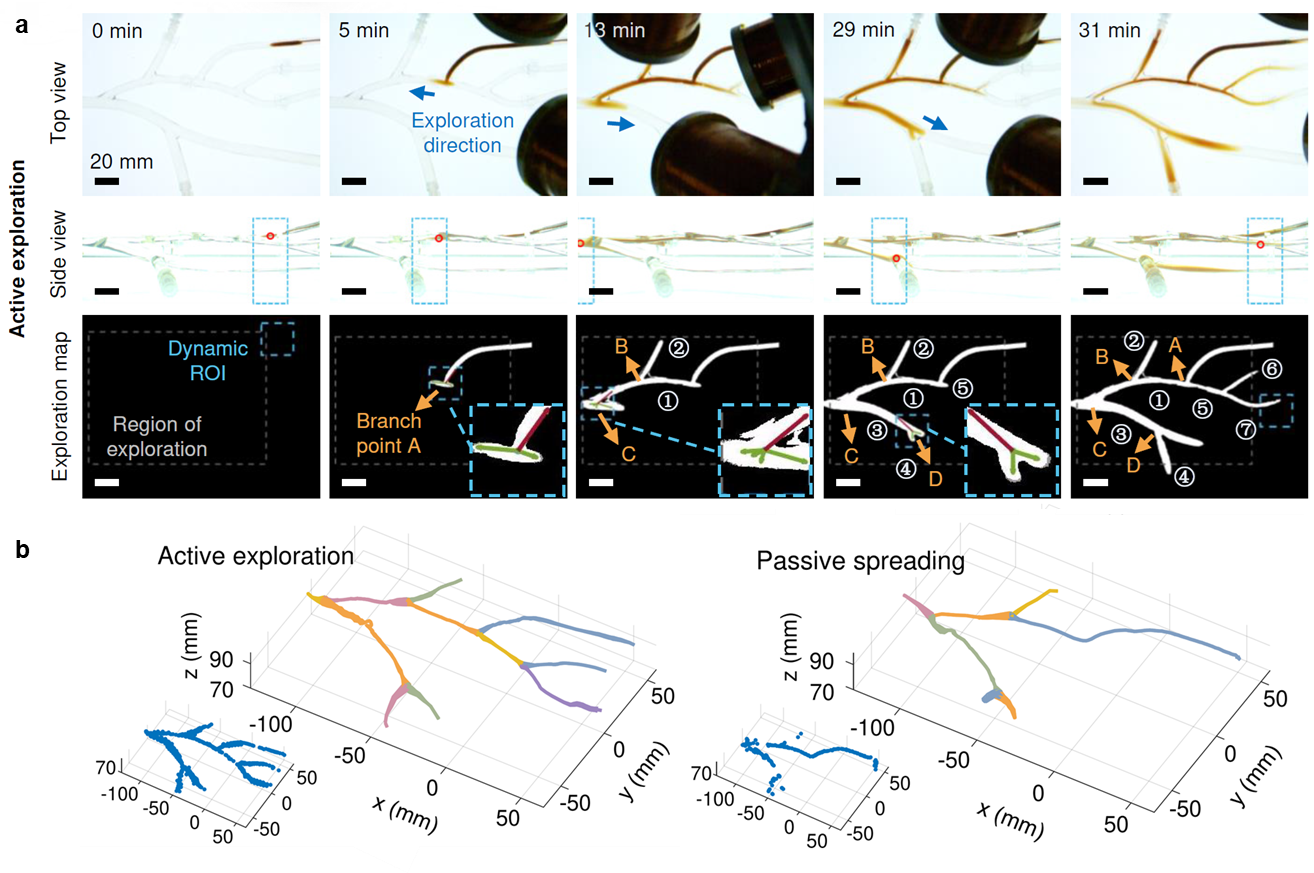

研究团队的创新让人十分惊叹,他们提出了主动探索策略,摒弃了传统被动扩散方式,将磁性纳米颗粒集群用作主动造影载体,这种载体能够逆血流运动,深入堵塞的血管网络,实现全场景造影探索,这一突破拓展了血管成像的可能性,为后续研究奠定了基础。

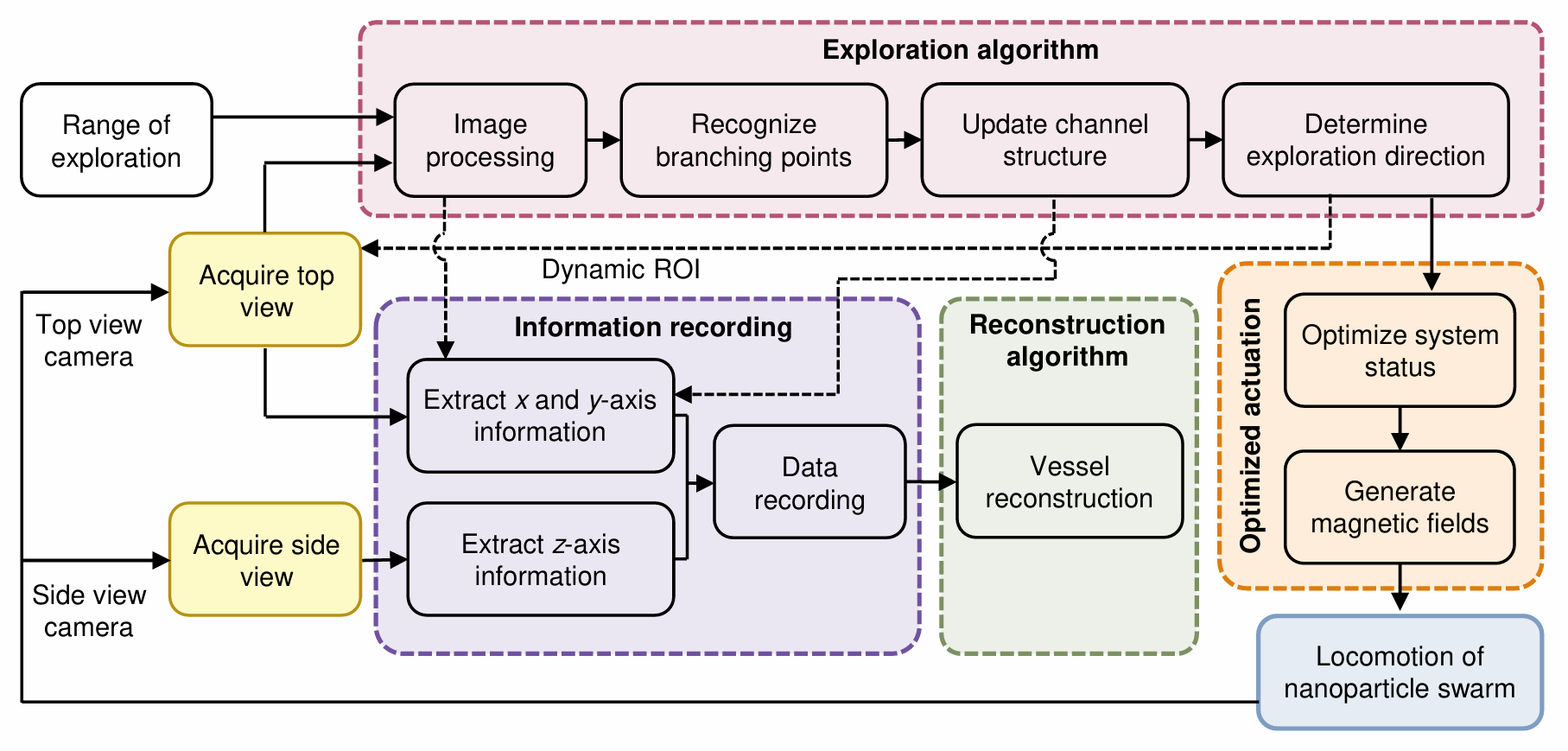

算法核心关键

主动探索算法是整个策略的核心,它依靠动态图像处理,依靠分支节点识别,依靠决策逻辑,构建实时更新的血管网络拓扑结构,采用深度优先决策机制,按分支扩散速度确定优先级,像一个精明的探险家,高效探明全部血管网络,确保探索既全面又有效。

驱动平台保障

为了让磁性纳米颗粒集群能够高效地适应不同的血管环境,该团队开发了自适应磁场驱动平台。借助实时反馈控制,对线圈布局进行优化,以满足长距离驱动的需求。如此一来,能让集群在复杂的血管网络中实现快速运动,这如同给纳米颗粒安装了“智能导航”。

重建算法精准

在探索的过程中,三维重建算法起到了重要的作用。系统会进行点云处理,连接选定的分支,再结合距离、方向角以及阈值约束,从而实现高精度的三维重建。例如在实际的血管成像当中,它能够清晰且精准地呈现血管网络结构,为医生的诊断和治疗提供有力的依据。

实验验证有效

在血管和淋巴管模型的实验里,该策略的效果十分显著。在血管模型当中,主动探索组探明的血管总长度,相较于被动扩散组提升了46.1%,并且完整地探索了所有分支。在淋巴管模型里,重建长度提升了120.7%,这证明该策略在复杂腔道网络中稳定且可靠。

对于这样具有创新性的主动探索策略,你认为它在未来的临床应用里,还会遭遇哪些挑战?欢迎发表评论留言,同时也不要忘记为本文点赞以及分享!